quarta-feira, 24 de julho de 2013

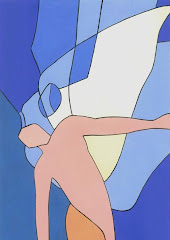

As luminosas sinfonias visuais de Alberto D’Assumpção

Na Casa Municipal da Cultura de Seia

Alberto D'Assumpção, “Arco-íris”, óleo s/tela

“Sedimentos de um céu perdido” é o título da exposição de

pintura de Alberto D’Assumpção que decorre nas galerias da Casa da Cultura de

Seia até 30 de agosto (1), um título recuperado de uma exposição na Livraria

Barata em 2003, mas vou buscar à exposição anterior, na Galeria Vieira

Portuense (2012), a expressão feliz que me parece intitular melhor a

interessante obra do artista: “Sinfonia Luminosa”. “Sedimentos de um céu

perdido” é uma excelente exposição mas, a meu ver, merecia um som ambiente

adequado, que este tipo de imagens inevitavelmente sugere: experiências sonoras

e musicais fraturantes da área da música estocástica (gerada por processos

matemáticos) e eletrónica.

O imaginário de Alberto D’Assumpção explora o Universo de

geometrias dinâmicas emergindo das profundezas escuras do cosmos, irradiando

energia – luz e movimento. Tal como seu pai, Manuel Trindade D'Assumpção (1926-1969), possui um grande poder de composição e cromatismo, embora na área do abstracionismo geométrico, assim como esmerado domínio da técnica a óleo.

Alberto D’Assumpção nasceu em Lisboa em 1956 e

reside em Ponte, Guimarães. Expõe regularmente desde 1989, dedicando-se em exclusivo à pintura em 1990.

É membro da Royal Society of Arts (RSA), de Londres. Com

os artistas Adrian Bayreuther, Constantin Severin, Izabella Pavlushko, Olga

Dmytrenko e Philippe Nault constitui o Grupo Internacional “3º Paradigma”. É

igualmente membro da Sociedade Portuguesa de Autores, do International

Illustrated Letter Writing Society, do grupo “Artists For Peace” e do

“Archetypal Expressionism.

(1)-Sugere-se um contacto prévio com a Casa da Cultura pois

vem constando que o seu horário de funcionamento vai ficar muito limitado em

agosto (!!!) - Telf.: 238 310 293 / 238 310 230.

segunda-feira, 22 de julho de 2013

Sobre a pintura de cenas marítimas, navios e batalhas navais

Nos 150 anos do Museu

de Marinha (22 de julho 1863-2013)

Parte II - Veleiros e vapores

Silva Porto, “Barcos Ancorados” (Varinos no Tejo)

João Vaz, “Muleta do Barreiro”, óleo s/tela

Luís Ascêncio Tomasini, "Barcos no Tejo perto da

Torre de São Julião da Barra", 1885.

Rafael Monleón yTorres, “A Fragata Numancia”, 1867, óleo

s/tela. A fragata blindada Numancia devolveu aos espanhóis o orgulho naval

perdido em Trafalgar. Foi o primeiro navio de guerra a circum-navegar o mundo,

em 1867. Em 1916, encalhou junto a Sesimbra e foi desmantelada

no local mas ainda se encontram restos do outrora imponente navio de guerra espanhol a

5/6 metros de profundidade.

João Hilário Pinto de Almeida, Muleta navegando a todo o pano, desenho. João Almeida ilustrou abundantemente o relatório do comandante Baldaque da Silva sobre o “Estado Actual das Pescas em Portugal, comprehendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886”, Imprensa Nacional, 1892.

Antonio Jacobsen , “Vapor Dona Maria”, 1897, óleo

s/tela, Museu de Marinha, Lisboa

D. Carlos de Bragança, “Iate D. Amélia”, Sesimbra, 1897.

Comprado em segunda mão, o navio foi batizado com o nome da futura rainha de

Portugal, D. Amélia, servindo de base móvel aos primeiros trabalhos

oceanográficos de D. Carlos. Devido à pouca estabilidade da embarcação, o que

comprometia algumas pesquisas científicas, D. Carlos trocou este Iate por

outro, também batizado como “D. Amélia”.

Parte II - Veleiros e vapores

João Pedrozo, "Fragata, Barco do Tejo", 1868,

gravura

As viagens e expedições científicas mas sobretudo a

revolução industrial e os seus reflexos económicos e militares, impulsionaram

até ao limite a construção naval e a navegação no século XIX. A concorrência do

comboio reduziu drasticamente o tráfego fluvial mas o transporte internacional

de matérias-primas e mercadorias continuou exclusivamente a fazer-se por mar,

até se tornar confiável deslocar grandes cargas por meios aéreos, no início do

século XX.

Graças às boas relações comerciais internacionais com

diversos países e aos frequentes contactos por via marítima com as colónias

ultramarinas, o litoral português de oitocentos viveu numa azáfama marítima

constante. Na falta de portos, como hoje os entendemos, os grandes veleiros e

os navios a vapor ancoravam ao largo ou em rios profundos, sendo grande a

movimentação de barcos que asseguravam o transporte de passageiros e

mercadorias, para além dos milhares de barcos de pesca que procuravam

diariamente o mar, acolhidos em praias ou em pequenos portos naturais.

“Vista da Serra do Pillar e ponte pênsil sobre o rio

Douro na Cidade do Porto”, por Joaquim Mestre das Neves, realizada entre 1842 e

1852. Os perigos que rodeavam a entrada dos grandes navios na barra do Douro

exigiram a construção de um verdadeiro porto de mar, em Leixões. O naufrágio do

vapor “Porto” (à direita, na imagem) em 1852, apressou a decisão. O problema

não existia em Lisboa pois o estuário do Tejo é um imenso porto natural.

A pesca artesanal com artes tradicionais foi

progressivamente abandonada na segunda metade do século XIX junto dos grandes

centros urbanos, onde estavam concentradas as indústrias e vivia a população

operária, devido à concorrência dos grandes armadores que forneciam a indústria

conserveira entretanto instalada em Portugal (1) e à correspondente melhoria

das condições de trabalho, que atraíram os jovens pescadores (2).

Tal como aconteceu noutros países europeus, os aspetos

negativos da revolução industrial suscitou grandes divisões na burguesia –

afinal a classe onde nasciam e labutavam os conservadores mais radicais e os

revolucionários mais apaixonados. Para muitos, eram inegáveis as vantagens do

progresso, que devia ser intensificado a todo o custo, enquanto outros

condenavam a “desumanização” trazida pelo desenvolvimento industrial

desenfreado e defendiam a reconciliação do homem com a natureza, o regresso aos

valores do passado, a começar pela literatura, arte e arquitetura (3). Em 1846,

Almeida Garrett apresentou a questão pela perspetiva liberal em “Viagens na

Minha Terra”, obra muito divulgada à época, mas, poucas décadas depois, Eça de Queirós mobiliza

o melhor do seu realismo crítico em “A Cidade e as Serras”, para dar conta das

perplexidades burguesas do final de século. As críticas à industrialização eram

então mais consensuais (4) e os valores rústicos ancestrais começavam a parecer

mais autênticos e encantadores – à distância, quase esquecidas as provações e

privações que moldaram esses valores ao longo de um século marcado por invasões

francesas, a fuga da família real para o Brasil, revoltas populares, traições

inomináveis, lutas fratricidas… e finalmente o ultimato inglês, que colocou

todo o país em pé de guerra e originou o hino nacional extremamente belicista

que ainda hoje cantamos.

Em suma, o século XIX acaba por fundamentar as conquistas

científicas e os avanços tecnológicos com o estudo apaixonado dos factos do

passado, centrado nos grandes momentos históricos da nacionalidade, muito

particularmente através de Alexandre Herculano e Pinho Leal. Acompanhando os

tempos, as Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto foram criadas com um

plano de estudos que incluía cadeiras de Desenho Histórico, Pintura Histórica,

Gravura Histórica, Arquitetura Civil e Naval. Por outro lado, a crescente

democratização da arte (em marcha desde o século XVIII, graças ao acesso mais

alargado à obra artística, sobretudo através da gravura, e multiplicação de

museus), promoveu o conhecimento artístico e vulgarizou a prática do desenho.

Ao longo de todo o século, os principais artistas

portugueses abordam quase obrigatoriamente o tema da paisagem marinha, os pescadores

e os seus barcos na praia, privilegiando a expressão sensível dos ambientes de mar e alegorias marítimas. No entanto, graças aos contactos

privilegiados entre Portugal e Inglaterra, começou a ser conhecida em Portugal

a obra de pintores de marinha ingleses, que não instigou imediatamente a

representação pictórica dos grandes navios portugueses da época mas contribuiu

para inspirar as gerações seguintes.

Na segunda metade do século XX, fruto do conhecimento

científico e da valorização crescente dos factos históricos do passado,

desenvolvem-se os estudos sobre os descobrimentos portugueses, ao nível da publicação

de fontes e de algumas obras de referência, em parte justificadas com o 4º

Centenário de Colombo (1492-1892) e com o forte envolvimento da Academia Real

de Ciências de Lisboa: “Os Descobrimentos Portugueses e os de Colombo”, de

Pinheiro Chagas, e “Estudos Sobre Navios Portugueses dos Séculos XV e XVI”, do

comandante Henrique Lopes de Mendonça – oficial da Marinha, historiador, arqueólogo

naval e escritor, celebrado autor da letra do Hino Nacional, “A Portuguesa”.

Entre os diversos oficiais de Marinha que começaram então

a debruçar-se sobre os navios dos Descobrimentos, avulta o

Contra-almirante João Brás de Oliveira (1851-1917), professor

auxiliar de Desenho de Hidrografia e de Construção Naval. Interessado

pela História e pela arqueologia naval, mobilizou as suas competências na área

do desenho e da pintura para representar e dar a conhecer os navios dos séculos

XV e XVI. Realizou conferências e publicou as suas teorias e desenhos, com

destaque para “Os Navios das Descobertas”, com quinze ilustrações da sua

autoria.

O Capitão de navio Luís Ascêncio Tomasini (1832-1902) foi

igualmente um pintor reconhecido, embora tardio, dedicando-se por inteiro à

pintura de marinhas e navios após se retirar da vida do mar, durante a qual foi

realizando diversos apontamentos visuais e estudos. A obra de Tomasini

encontra-se representada no Museu de Marinha através da pintura "Barcos no

Tejo perto da Torre de São Julião da Barra", de 1885.

Na pintura portuguesa de então, destaca-se o pintor,

gravador e desenhador João Pedrozo (Lisboa, 1825-1890), especializado na

representação de navios, com obras expostas no Museu de Marinha.

Pintores como Silva Porto (Porto, 1850-1893), Alfredo

Keil (Lisboa, 1850-1907) ou João Vaz (Setúbal, 1859-1931) exploraram o

tema dos barcos tradicionais do Tejo, de inegável beleza e complexidade náutica

– como a Muleta, que envergava diversas velas na faina para melhor manobrar as

redes de arrasto à deriva. A Muleta foi, aliás, um dos barcos do Tejo mais

representados, em pintura, aguarela, desenho ou gravura.

Falando de pintura de navios e cenas de mar, não

poderíamos esquecer o inegável mestre ibérico, Rafael Monleón y Torres (Valencia,

1843-1900), que foi piloto náutico antes de tornar pintor e conservador do

Museu Naval de Madrid. A sua obra pode ser vista no Museu do Prado e influenciou

a pintura ibérica do género, que se tornou mais exata e rigorosa, com interesse

estético, plástico e documental. Todas as publicações espanholas sobre barcos e

navegação reproduzem obras suas pois pintou exaustivamente a história da

navegação e a história naval de Espanha para o Museu Naval de Madrid, que

acolhe grande parte dos seus trabalhos.

Outro pintor famoso, com obras em museus navais um pouco

por todo o mundo, inclusive no Museu da Marinha, em Lisboa, é Antonio Jacobsen

(1850-1921), um pintor dinamarquês naturalizado americano, especializado em

embarcações a vapor – que deixaram má memória no Porto em 1852. Exatamente 43

anos depois do desastre da ponte das barcas (29 de março de 1809), o vapor

“Porto” naufragou à entrada da Barra do Rio Douro, tirando a vida a 61 pessoas.

O desastre chocou o país, lançando dúvidas sobre o rumo do progresso. A segurança

dos novos transportes era então quase inquestionável mas os passageiros do

vapor acabaram por perder a vida num acidente à vista de terra, aguardando pelo

socorro que chegou demasiado tarde pois o salva-vidas da Foz tinha sido

desativado.

O famigerado vapor “Porto” navegando no rio Douro (pormenor de uma gravura da

época)

Apesar da atribulada história do século XIX português, os

últimos monarcas de Portugal prestaram particular atenção aos assuntos do mar.

Foi criado o primeiro Ministério da Marinha (5), realizou-se um importante

inventário das pescas em Portugal (6) e o rei D. Carlos I impulsionou a

oceanografia portuguesa. Os monarcas D. Fernando II, D. Luís I e D. Carlos I

foram, aliás, grandes entusiastas das artes e apreciavam a pintura de temas

ligados ao mar. D. Luís abriu a primeira galeria de arte em Portugal (7) e fundou o Museu de Marinha, que celebra 150 anos de existência

em 2013 (22 de julho). D. Carlos revelou-se um notável pintor naturalista, sobretudo na aguarela.

Aguardava-o, porém, um triste destino – assim como à família real.

Os últimos instantes de D. Manuel, D. Amélia e D. Maria

Pia em solo pátrio, no areal da Ericeira, foram divulgados pelos republicanos

através de fotografias e ilustrações publicadas na imprensa da época. Nessa

tarde do dia 5 de outubro de 1910, a família real embarcou precipitadamente no

Iate “Amélia” IV recorrendo a um simples barco de pesca para os conduzir ao

navio.

(Parte I - Sobre a pintura de cenas marítimas, navios e batalhas navais"; Parte III - Saudades do Mar)

Alfredo Keil, “Cacilhas”, óleo s/tela

Braz de Oliveira, “Bergantim – 1510”, 1894, desenho à

pena. Navio de vela e remos, com um ou dois mastros de galé, utilizado pelos

portugueses no Oriente desde o século XVI.

João Hilário Pinto de Almeida, Muleta navegando a todo o pano, desenho. João Almeida ilustrou abundantemente o relatório do comandante Baldaque da Silva sobre o “Estado Actual das Pescas em Portugal, comprehendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886”, Imprensa Nacional, 1892.

Notas:

(1)-Devido à abundância e qualidade do pescado mas,

sobretudo, à escassez de sardinha na

costa bretã, os franceses vieram instalar as primeiras fábricas de conservas em

Portugal

(2)-Os armadores usavam o cerco americano, arte que usava

enormes redes para cercar e capturar os cardumes. Cada armação envolvia vários

barcos, cada qual com a sua função, e mobilizava dezenas de pescadores, com

salário certo, e diversos auxiliares em terra. As grandes embarcações de pesca

com cerco americano foram substituídas cerca de 1920 pelos Vapores do Cerco,

grandes traineiras a vapor que empregavam uma companha de 40 a 50 homens cada,

logo substituídos pelas traineiras a diesel. Devido à dificuldade em obter

gasóleo durante a guerra, os vapores continuaram a carvão até finais da década

de 1940.

(3)-Desde logo o romantismo, com os seus diversos

desenvolvimentos geográficos. Em Inglaterra, as ideias de John Ruskin estão na

base da ação dos pintores Pré-Rafaelitas, a primeira vanguarda artística a

merecer essa designação. Ruskin desenvolve a sua teoria a partir da comparação

de dois monumentos venezianos (“The Stones of Venice”, 1851-53), erguidos

frente a frente e representando a melhor arquitetura de duas épocas bem

distintas: a Idade Média e o Renascimento. Ruskin conclui preferir a primeira,

apoiando movimentos revivalistas como o neogótico e o neorromânico. Em

Portugal, os principais estilos revivalistas na arquitetura foram o

neomanuelino e o neoárabe.

(4)- As cidades tornaram-se ruidosas e inseguras para o

gosto burguês conservador, bonacheirão e pacto, incentivando quem pode a

procurar refúgio fora delas, nas quintas dos arrabaldes. Os bairros operários

tornaram-se em pouco tempo espaços sobrelotados, insalubres, focos de doenças e

de indigência No final do século XIX, uma epidemia de peste bubónica alastra no

Porto, com origem nas “ilhas” (bairros operários).

(5)- Em meados do séc. XIX, a Secretaria de Estado dos

Negócios da Marinha passou a Ministério em Portugal, com a designação de

Ministério da Marinha e Ultramar. Mudou novamente de nome em 1910 mas, com a

criação do Ministério das Colónias em 1911, passou a designar-se Ministério da

Marinha. Pode conhecer os navios da Marinha portuguesa no séc. XIX aqui e aqui.

(6)-“Estado Actual das Pescas em Portugal”, A. A.

Baldaque da Silva, Lisboa, Imprensa Nacional, 1892. Exaustiva, a obra inclui um precioso vocabulário náutico (capítulo XIV).

(7)-Apaixonado pela pintura, D. Luís criou uma coleção de obras da artistas famosos, portugueses e estrangeiros, e abriu ao público a primeira galeria de arte, que funcionou durante cerca de seis anos, antes da existência de qualquer museu. Apesar de ter sido um rei constitucional, com poderes limitados, o reinado de D- Luís I teve um saldo muito positivo. Basta lembrar a abolição da pena de morte para crimes civis (o código de justiça militar manteve-se em vigor) e a abolição da escravatura, que fizeram de Portugal um dos pioneiros dos direitos humanos. Mas também o início das obras dos portos de Lisboa e Leixões e a construção do Palácio de Cristal no Porto - que acolheria a Exposição Internacional do Porto em 1865.

(7)-Apaixonado pela pintura, D. Luís criou uma coleção de obras da artistas famosos, portugueses e estrangeiros, e abriu ao público a primeira galeria de arte, que funcionou durante cerca de seis anos, antes da existência de qualquer museu. Apesar de ter sido um rei constitucional, com poderes limitados, o reinado de D- Luís I teve um saldo muito positivo. Basta lembrar a abolição da pena de morte para crimes civis (o código de justiça militar manteve-se em vigor) e a abolição da escravatura, que fizeram de Portugal um dos pioneiros dos direitos humanos. Mas também o início das obras dos portos de Lisboa e Leixões e a construção do Palácio de Cristal no Porto - que acolheria a Exposição Internacional do Porto em 1865.

Etiquetas:

Alfredo Keil,

Antonio Jacobsen,

Braz de Oliveira,

D. Carlos,

João Almeida,

João Pedroso,

João Vaz,

Joaquim Mestre das Neves,

Luís Tomasini,

Rafael Monleón y Torres,

Silva Porto

quinta-feira, 18 de julho de 2013

Sobre a pintura de cenas marítimas, navios e batalhas navais

Nos 150 anos do Museu

de Marinha (22 de julho 1863-2013)

Armada que levou a Itália a Infanta D. Beatriz em 1521. Pintura

atribuída a Gregório Lopes.

No século XV e XVI, Portugal foi uma das principais potências

marítimas graças à sua construção naval, conhecimentos de navegação, espírito

aventureiro, determinação expansionista. A relação com o mar moldou a nossa

história e cultura, mantendo-se ao longo de séculos a influência portuguesa nos

mais diversos cantos do mundo, visitados e ocupados pelos portugueses. No

entanto, a construção naval portuguesa está hoje paralisada, dispomos de uma Marinha

modesta (ver lista de navios), a frota pesqueira foi drasticamente reduzida por

imposição comunitária e/ou interesses industriais e verificam-se elevados

índices de desocupação dos pescadores, frequentemente impedidos de sair ao mar

(1), assim como de subaproveitamento de técnicos e investigadores - apesar da

enorme área marítima portuguesa e dos vastos recursos por explorar. Claro que vai longe o tempo em que Portugal e Espanha dividiram entre si o mundo

descoberto e a descobrir (Tratado de Tordesilhas, 1494), razão pela qual ainda

hoje o castelhano e o português se encontram entre as línguas mais faladas em

todo o mundo (2), mas a atual área marítima portuguesa é 18,7 vezes a área terrestre

nacional, o que coloca o mar português nas principais rotas marítimas

atlânticas.

Ao contrário de antigas e modernas potências marítimas

como a França, Inglaterra, Holanda ou EUA, Portugal não tem tradição de pintura

de navios históricos, navegação e batalhas navais. Nesses países, o tema do mar

e da navegação abrange a pintura do mais diverso material flutuante e a

atividade de pintor de assuntos marinhos é prestigiada a ponto de existirem cargos

especializados nos respetivos museus marítimos e associações nacionais que

promovem especificamente o trabalho desses artistas. A título de exemplo,

refira-se a American Society of Marine

Artists (EUA), Association des Peintres Officiels de la Marine

(França); Australian Society of Marine Artists (Austrália); Dutch Society

of Marine Artists (Holanda); Les Peintres de Marine Belges; Royal Society

of Marine Art (Grã-Bretanha). Em Portugal e Espanha, os pintores que se dedicam

a esta especialidade da pintura marinha encontram-se dispersos pelas

associações genéricas.

A representação de embarcações através de desenhos,

pintura e escultura (incluindo modelos em barro e madeira), remonta pelo menos

a 12 000 a.C. (petróglifos em Gobustan, Azerbeijão) mas a pintura de cenas

marítimas com navios e batalhas navais sistematizou-se nos séculos XV e XVI graças

aos pintores flamengos, como Jan van Eyck (1380/90-1441) e Pieter Breughel / Breugel

(1525-1569) antes do seu período dourado, entre os séculos XVII e XIX. Os

pintores flamengos (atual Bélgica e Holanda) revolucionaram a pintura europeia

com os seus jogos de luz, limpidez da imagem pintada, atenção ao pormenor.

Gaspard van Eyck (1613-1673), “Paisagem Marítima”,

c.1650, oleo s/tela

Em Portugal, a epopeia dos descobrimentos inspirou e

acompanhou grande parte da arte portuguesa desde a tomada de Ceuta (1415),

descrita no final do séc. XV numa das célebres tapeçarias de Pastrana (3),

realizadas nas oficinas flamengas de Tournai. Pelo menos duas obras do início do

século XVI, atribuídas ao pintor régio Gregório Lopes (c. 1490-1550), atestam

as capacidades representativas da pintura portuguesa de então. Uma delas, pertencente

ao Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, mostra todo o pormenor de uma carraca

(4) de três mastros, com destaque para o aparelho das velas. A outra pintura,

que alguns estudiosos atribuem ao holandês Cornelis Anthonisz, representa

a portentosa carraca Santa Catarina do Monte Sinai que, em 1521, levou a Itália

a Infanta D. Beatriz (filha de D. Manuel I) para o seu casamento com Carlos III

de Sabóia e conduziu Vasco da Gama à Índia, em 1524, para assumir o cargo de viso-rei.

No entanto, a mais impressionante obra de representação

de navios produzida no século XVI e que chegou até aos dias de hoje, deve-se

aos ilustradores anónimos que realizaram por encomenda o levantamento de todos

os navios das armadas da carreira da Índia entre o ano da viagem de Vasco da

Gama, 1497, e 1567: os códices “Livro de Lisuarte de Abreu” (1565) – que inclui

desenhos de batalhas navais entre navios portugueses e galés turcas – e o

imediatamente posterior “Livro das Armadas” (5). Os códices mostram desenhos esquemáticos

a cores, de paleta muito reduzida, mas com algum pormenor, evidenciando

semelhanças com as representações flamengas da época (por exemplo, Pieter

Breughel). Embora as representações do livro de Lisuarte de Abreu (que

encomendou a primeira parte da obra) tenham sido feitas no oriente, por terem

resultado de uma encomenda do Governador da Índia, a linguagem gráfica é

claramente ocidental. Apesar da influência europeia levada pelos portugueses,

os artistas locais mantinham-se fiéis aos princípios da arte oriental – como acontecia

no Japão com a Arte Namban, nesse mesmo século XVI.

Pieter Brueghel, “Batalha Naval no Golfo de Nápoles

(O Porto de Nápoles)”, c.1558, óleo s/madeira

“Livro das Armadas”, ano de 506, página 10 do códice. “No

ano de 506 – Partiram para a Índia a seis de março Tristão da Cunha e Afonso de

Albuquerque, por capitães-mores de 16 velas (…)”

A pintura flamenga expandira-se pela Europa, influenciando

a pintura praticada em diversos países, inclusive Portugal, e na Inglaterra,

onde adquiriu particular expressão graças ao pintor holandês Willem van de

Velde (c. 1611-1693). Chamado a Londres para pintar algumas obras para o rei

Carlos II, van de Velde acabou por fixar os parâmetros da pintura de marinha

britânica, com as paisagens de mar e os navios da época. A novidade foi bem

acolhida por comerciantes e capitães, que contratavam pintores para pintar os

seus navios e acompanhá-los nas suas viagens, sobretudo no século XVIII. O

prestígio e os lucros do ofício somados à oportunidade de viajar e conhecer o

mundo, tornaram o cargo apetecível entre os artistas, aumentando a concorrência

e a especialização dos pintores – e desenhadores. Um dos mais conhecidos foi William

Hodges (1744-1797), que acompanhou o Capitão James Cook, e os mais

representativos pintores do século XVIII britânico pintaram a bordo de navios: Robert

Cleveley (1747-1809), George Chambers (1803-1840), Nicholas Pocock (1740-1821)

e Thomas Luny (1759 – 1837). Outro importante cliente – antes dos museus navais

que começavam então a surgir um pouco por toda a Europa – era o Almirantado.

Em França, Luís XV encarregou Claude-Joseph Vernet (1714-1789) de pintar os portos do reino em 1753, incumbência que despertou a atenção dos franceses para esse género de pintura. Os quadros de Vernet constituem importantes documentos visuais sobre as cidades portuárias dessa época e o seu sucesso originou a criação do cargo de pintor da Marinha. Em 1830, seriam nomeados dois, número que sobiu para quatro em 1860 – sendo um deles Morel-Fatio, autor de um quadro existente no Museu de Marinha sobre “A Batalha Naval do Cabo de São Vicente”, travada a 5 de julho de 1833 entre a esquadra de D. Miguel e a de D. Maria II. Tal como acontecera na Inglaterra, muitos pintores franceses do século XIX procuraram especializar-se nesse género de pintura e disputaram entre si os títulos de pintor oficial da Marinha. A confusão era tal que o governo se viu obrigado a decretar, em 1901, o número máximo de 20 pintores e, em 1920, a legislar sobre o estatuto do pintor de marinha.

Em França, Luís XV encarregou Claude-Joseph Vernet (1714-1789) de pintar os portos do reino em 1753, incumbência que despertou a atenção dos franceses para esse género de pintura. Os quadros de Vernet constituem importantes documentos visuais sobre as cidades portuárias dessa época e o seu sucesso originou a criação do cargo de pintor da Marinha. Em 1830, seriam nomeados dois, número que sobiu para quatro em 1860 – sendo um deles Morel-Fatio, autor de um quadro existente no Museu de Marinha sobre “A Batalha Naval do Cabo de São Vicente”, travada a 5 de julho de 1833 entre a esquadra de D. Miguel e a de D. Maria II. Tal como acontecera na Inglaterra, muitos pintores franceses do século XIX procuraram especializar-se nesse género de pintura e disputaram entre si os títulos de pintor oficial da Marinha. A confusão era tal que o governo se viu obrigado a decretar, em 1901, o número máximo de 20 pintores e, em 1920, a legislar sobre o estatuto do pintor de marinha.

Em Portugal, os artistas que armavam os cavaletes nas

praias e portos nacionais para pintar paisagens marinhas e barcos de pesca

varados na praia, ficaram – é adequado dizê-lo – a “ver navios”.

(Parte II: “Veleiros e vapores”; Parte III: Saudades do Mar)

Notas:

(1)- “Entre 2001 e 2011, a população empregada na pesca

diminuiu 18,0%” (menos 2 892 empregos). No que respeita a embarcações, 4 653

embarcações tiveram autorização para operar em 2012. Em 2011, foram abatidas 68

embarcações em 2011 e 123 em 2012, sobretudo de grande porte, o que representa

um aumento de 140% em relação a 2011. Fonte: INE e DGRN, “Estatísticas da Pesca

– 2012”.

(2)-2º e 4º, respetivamente, em número total de falantes,

segundo o Observatório da Língua Portuguesa.

(3)-A exposição “A invenção da glória - D. Afonso V e as

tapeçarias de Pastrana” esteve patente em 2010 no Museu Nacional de Arte Antiga.

Uma das tapeçarias descreve a entrada dos portugueses em Ceuta e outras três

narram a conquista de Arzila e Tânger (1471) com uma linguagem próxima da banda

desenhada. As tapeçarias foram encomendadas para glorificar o reinado de D.

Afonso V mas não chegaram a Portugal, ficando à guarda da Colegiada de

Pastrana.

(4)-A carraca era uma nau de grande porte, o maior navio

do seu tempo. Era utilizada para transporte de mercadorias, armada com peças de artilharia

de vários calibres.

(5)-Pertence à The Pierpont Morgan Library, Nova Iorque, o

“Livro de Lisuarte de Abreu” regista o nome de quem encomendou a primeira parte

da obra. A terceira parte, a representação das armadas, foi realizada por ordem

do Governador da Índia e abrange as Armadas desde 1497 e 1563. O “Livro das

Armadas” ("Memória das Armadas que de Portugal passaram à Índia")

existente na Academia das Ciências de Lisboa é uma representação exaustiva das

naus das Armadas da Índia (e do que lhes sucedeu na viagem) entre 1497 e 1567.

(6)- Em meados do séc. XIX, a Secretaria de Estado dos

Negócios da Marinha passou a Ministério em Portugal, com a designação de

Ministério da Marinha e Ultramar. Mudou novamente de nome em 1910 mas, com a

criação do Ministério das Colónias em 1911, passou a designar-se Ministério da

Marinha.

quinta-feira, 11 de julho de 2013

Susana Chasse e Henrique do Vale distinguidos em Marco de Canavezes

Susana Chasse, "A Ponte" (Prémio Carmen Miranda 2013)

O Prémio Carmen Miranda 2013 foi atribuído à obra “A

Ponte”, de Susana Chasse. O júri

atribuiu ainda uma Menção Honrosa a "A cana é boa às vezes", de Henrique do Vale (Malange, Angola, 1959).

Das numerosas obras a concurso, subordinado aos temas "Marco de Canaveses - a

História e o Património do Concelho" e "2013 Ano Europeu dos Cidadãos", foram selecionadas 17 para a exposição, a

decorrer de 14 de julho a 4 de agosto 2013 no Museu Municipal Carmen Miranda,

no Marco de Canaveses.

Artistas com obras selecionadas: André Lemos Pinto, Balbina

Mendes, Daniel David, Dulce Cariano, Emília Viana, Fábio Dias, Gabriel Marques

Costa, Henrique do Vale, José

Santos, Keshav Malla, Miguel Neves Oliveira, Miguel Tepes, Silvério Cardoso, Susana Chasse e Susana Ribeiro.

Susana Chasse

nasceu em Lisboa em 1972. Mestre na área de Design e Cultura Visual no IADE, o

seu currículo refere ainda um Curso de Desenho da Sociedade Nacional de Belas

Artes. Lecionou Desenho nessa instituição durante anos e leciona atualmente o

Nextart, em Lisboa. Foi Diretora de Arte em agências de publicidade e

comunicação e Comissária de Programação da Trienal de Desenho 2012.

Participou em diversas exposições coletivas de artes

plásticas e expôs individualmente em Lisboa (“Open Links”,

2007), na Pousada de Santa Marinha (2005) e no Convento dos Cardaes (“Relembrar”,

2005).

Premiada em Lérida – Espanha, Granada – Espanha e Bragança com 3ºs prémios de pintura, em 2013, 2012 e 2007, respetivamente..

As praias portuguesas na Pintura

II Parte

(I Parte: Das paisagens marinhas aos retratos de praia)

Silva Porto, “Recanto de Praia” /"Portinho da

Arrábida, Setúbal", óleo s/madeira

(I Parte: Das paisagens marinhas aos retratos de praia)

José Malhoa, “Dois Artistas Pintando à Beira-mar”, 1918, óleo

s/tela

Com 940 quilómetros de costa só no território continental, Portugal não

poderia deixar de ter uma grande quantidade de pintores dedicados ao tema do

mar e em particular das praias portuguesas, luminosas, de areia quente, água

fria e bem iodada no norte, límpida e refrescante no sul.

As paisagens marinhas foram um género de eleição entre os

artistas portugueses na viragem do século XIX para o XX, após a introdução do

Naturalismo em Portugal por João Marques de Oliveira e Silva Porto na década de

1870 e da projeção que lhe deu o Grupo do Leão. Constituído por artistas que se

reuniam na cervejaria Leão de Ouro, em Lisboa, o grupo realizou oito

exposições, com muito sucesso.

Columbano Bordalo Pinheiro, “Grupo do Leão”, 1885, óleo

s/tela, Museu do Chiado.

Sentados, da esquerda para a direita: Henrique

Pinto, José Malhoa, João Vaz, Silva Porto, António

Ramalho, Moura Girão, Rafael Bordalo Pinheiro e Rodrigues

Vieira. Em pé, da esquerda para a direita: Ribeiro Cristino, Alberto

de Oliveira, o empregado de mesa Manuel Fidalgo, Columbano Bordalo

Pinheiro (que se autorretratou de cartola), um desconhecido (o proprietário da cervejaria?) e Cipriano Martins.

O Naturalismo surgiu em França como oposição aos ideais do Romantismo, defendendo a representação fiel da natureza, e adquiriu rapidamente uma vertente crítica denominada Realismo – que não teve grande expressão em Portugal. Os temas naturalistas (as paisagens de vários tipos, as cenas rústicas e burguesas, os costumes pitorescos, o retrato, …) eram consensuais: agradáveis e pacatos, mostravam a riqueza paisagística nacional, os monumentos, os grandes vultos e feitos da nossa história, os bons costumes e as tradições nacionais. Os clientes burgueses da pintura queriam que a realidade por eles experienciada perdurasse perante os seus olhos nas paredes das suas salas, permitindo-lhes recordar, com um simples olhar, situações, rostos, emoções, aprender o mundo pelas janelas das imagens. E por se ligar tão bem com a nostalgia nacional, foi apoiada pelo público, adquirida pelos clientes burgueses e pelas mais ilustres instituições do nosso país, instalou-se na academia e vingou pelo século XX dentro em concorrência com o Modernismo.

Os campos e praias nacionais foram assim pintados ao longo de décadas pelos mais merecedores artistas, a começar por Marques de Oliveira (Porto, 1853-1927) e Silva Porto (Porto, 1850-1893), depois João Rodrigues Vieira (Lisboa, 1856-1898), Manuel Henrique Pinto (Cacilhas, 1853-1912), José Moura Girão (Lisboa, 1840-1916), António Carneiro (Amarante, 1872-1930), António Ramalho Júnior (Barqueiros – Mesão Frio, 1859-1916), Henrique Pousão (Vila Viçosa, 1859-1884), José Malhoa (Caldas da Rainha, 1855-1933), Columbano Bordalo Pinheiro (Lisboa, 1857-1929), José Souza Pinto (Angra do Heroísmo, 1856-1939), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), João Vaz (Setúbal, 1859-1931), João Cristino da Silva, (1858 - 1948) Agostinho Salgado (Leça da Palmeira, 1905-1967), Mário Augusto (Alhadas - Figueira da Foz, 1895-1941), Luciano Freire (Lisboa, 1864-1935), Artur Loureiro (Lisboa, 1850-1907), Alfredo Keil (Lisboa, 1850-1907), D. Carlos de Bragança (Lisboa, 1863-1908), Aurélia de Sousa (Valparaíso, 1866-1922), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), Veloso Salgado (Ourense, 1864-1945), Mily Possoz (Caldas da Rainha, 1888-1968), Falcão Trigoso (Lisboa, 1879-1956), Manuel Jardim (Coimbra, 1884-1923), Augusto Gomes (Matosinhos, 1910 - 1976), Lázaro Lozano (Nazaré, 1906-1999), entre outros. Quase todos pintaram praias e cenas de praia com pescadores, barcos de pesca, banhistas, turistas. Os pintores nascidos em localidades com atividade piscatória tradicional (Augusto Gomes, Agostinho Salgado, Lázaro Lozano, …) captaram com emoção os trabalhos e dramas das gentes do mar.

A popularização da fotografia a cores retirou atualidade à pintura naturalista. A evolução tecnológica permitiu a comercialização de máquinas fotográficas manuais cada vez mais pequenas, mais baratas e fáceis de usar, assim como filmes mais rápidos e cores mais reais. No entanto, o desenvolvimento vertiginoso do litoral alterou profundamente em poucas décadas o aspeto das praias´e essa pintura quase esquecida recuperou progressivamente o seu interesse iconográfico. A representação fiel da realidade conferiu-lhe estatuto documental. Os museus municipais e as galerias de arte não desperdiçaram a oportunidade de reanimar a memória dos artistas cujos nomes o público já não recordava, apoiando o regresso da pintura naturalista às montras da cultura e aos mercados da arte.

Aqui ficam algumas imagens.

Os campos e praias nacionais foram assim pintados ao longo de décadas pelos mais merecedores artistas, a começar por Marques de Oliveira (Porto, 1853-1927) e Silva Porto (Porto, 1850-1893), depois João Rodrigues Vieira (Lisboa, 1856-1898), Manuel Henrique Pinto (Cacilhas, 1853-1912), José Moura Girão (Lisboa, 1840-1916), António Carneiro (Amarante, 1872-1930), António Ramalho Júnior (Barqueiros – Mesão Frio, 1859-1916), Henrique Pousão (Vila Viçosa, 1859-1884), José Malhoa (Caldas da Rainha, 1855-1933), Columbano Bordalo Pinheiro (Lisboa, 1857-1929), José Souza Pinto (Angra do Heroísmo, 1856-1939), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), João Vaz (Setúbal, 1859-1931), João Cristino da Silva, (1858 - 1948) Agostinho Salgado (Leça da Palmeira, 1905-1967), Mário Augusto (Alhadas - Figueira da Foz, 1895-1941), Luciano Freire (Lisboa, 1864-1935), Artur Loureiro (Lisboa, 1850-1907), Alfredo Keil (Lisboa, 1850-1907), D. Carlos de Bragança (Lisboa, 1863-1908), Aurélia de Sousa (Valparaíso, 1866-1922), Carlos Reis (Torres Novas, 1863-1940), Veloso Salgado (Ourense, 1864-1945), Mily Possoz (Caldas da Rainha, 1888-1968), Falcão Trigoso (Lisboa, 1879-1956), Manuel Jardim (Coimbra, 1884-1923), Augusto Gomes (Matosinhos, 1910 - 1976), Lázaro Lozano (Nazaré, 1906-1999), entre outros. Quase todos pintaram praias e cenas de praia com pescadores, barcos de pesca, banhistas, turistas. Os pintores nascidos em localidades com atividade piscatória tradicional (Augusto Gomes, Agostinho Salgado, Lázaro Lozano, …) captaram com emoção os trabalhos e dramas das gentes do mar.

A popularização da fotografia a cores retirou atualidade à pintura naturalista. A evolução tecnológica permitiu a comercialização de máquinas fotográficas manuais cada vez mais pequenas, mais baratas e fáceis de usar, assim como filmes mais rápidos e cores mais reais. No entanto, o desenvolvimento vertiginoso do litoral alterou profundamente em poucas décadas o aspeto das praias´e essa pintura quase esquecida recuperou progressivamente o seu interesse iconográfico. A representação fiel da realidade conferiu-lhe estatuto documental. Os museus municipais e as galerias de arte não desperdiçaram a oportunidade de reanimar a memória dos artistas cujos nomes o público já não recordava, apoiando o regresso da pintura naturalista às montras da cultura e aos mercados da arte.

Aqui ficam algumas imagens.

António Ramalho, “À espera dos retardatários – Passeio

à Boa Nova”, óleo s/tela, 1887

João Marques de Oliveira, “Esperando os barcos”, 1892

João Vaz, “A Praia”, c. 1890, óleo s/tela, Casa Museu

Anastácio Gonçalves

D. Carlos de Bragança, “Praia de Cascais”, 1906,

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

José Malhoa, “Praia das Maçãs”,1918, óleo s/madeira,

Museu do Chiado

Mily Possoz, “Praia de pescadores - Cascais”, 1919,

pintura a guache s/papel, Museu do Chiado

António Carneiro, “Praia da Figueira da Foz”, 1921

Falcão Trigoso, Marinha, 1924, óleo s/ madeira

Agostinho Salgado, "A Chegada dos Pescadores -

Póvoa de Varzim", 1931, pintura a óleo

Aurélia de Souza, “Barcos de Pesca”, óleo s/tela

Alfredo Keil, “Fitando o Mar Largo”, óleo s/tela

Abel Manta, “Barcos na Nazaré”, 1935, óleo s/madeira

Mário Augusto, "Praia da Figueira da Foz", 1935,

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Lázaro Lozano, “Viúvas na praia”, 1946, óleo

s/platex, Museu Dr. Joaquim Manso

Augusto Gomes, Composição, óleo sobre tela, FBAUP

Manuel Jardim, “Crianças na praia”, óleo s/madeira,

Museu Machado de Castro

Júlio Pomar, “Mulheres na Praia”, 1950, óleo s/ tela, CAM FCG

segunda-feira, 8 de julho de 2013

Praias e Pintura: das paisagens marinhas aos retratos de praia

I Parte

(II Parte - As praias portuguesas na pintura)

Eugene Boudin, "Trouville, na praia, abrigados por um guarda-sol”, 1895

Paul Gauguin, “Mulheres

do Taiti na praia”, 1891, óleo s/tela, Museu de Orsay, França. Em 1891, Gauguin refugiou-se na Polinésia Francesa para fugir da cultura europeia. A praia era então uma inevitabilidade na cultura taitiana. Hoje é um destino turístico paradisíaco, procurado por turistas de todo o mundo.

Joaquin Sorolla y Bastida, "Debaixo do Guarda-sol, Zarautz", 1910

Pablo Picasso, “Mulheres

correndo na praia (A Corrida)”, 1922, guache s/contraplacado, Museu Picasso,

Espanha

Alex Katz, “Porto

#9”, 1999, oleo s/tela. © Alex Katz

(II Parte - As praias portuguesas na pintura)

Eugene Boudin, “Cena da Praia, Trouville”,

1869, óleo, Saint Louis Art Museum, St. Louis, EUA

Num conceito lato, o turismo pratica-se desde tempos

imemoriais, através de viagens e estadias mais ou menos demoradas nos mais

diversos destinos, por motivos de lazer, saúde, cultura, negócios ou por razões

familiares e relações de amizade. No século XIX, a burguesia endinheirada

descobre a praia como destino turístico e, no final desse século, eram já muito

procuradas as praias do Canal da Mancha e da Côte d'Azur, também conhecida

por Riviera Francesa. Nas primeiras décadas do séc. XX, as praias fizeram

progressiva concorrência ao turismo termal, sobretudo a partir do momento em

que se descobriram as delícias do banho de mar e se propagandearam as virtudes

curativas do sol, da água iodada, das lamas regeneradoras. No verão, passou a

ser moda a burguesia do interior deslocar-se para o litoral, hospedando-se em

hotéis ou casas alugadas, dependendo do tamanho da família e das suas posses.

Uma procura intensificada pela moda cada vez mais desinibida que encolhia de

ano para ano o vestuário de praia, sobretudo o vestuário feminino.

Na década de 1950, acalmadas as hostilidades provocadas

pelas duas tentativas alemãs de expandir o seu território e dominar a Europa,

vivia-se um clima de grande otimismo económico, as viagens estavam mais

facilitadas e as atividades de lazer e de ar livre adquiriram grande

importância. Sendo um espaço ao alcance de todas as classes (e por isso mesmo

começaram a despontar espaços de praia “privados” ou de acesso restrito)

as praias encheram-se de gente de todas as idades, tornando-se um local de eleição

para o lazer, convívio, exercício físico e prática desportiva de areia e mar,

práticas relaxantes e curativas,… e até passerelle de moda e charme. Esta explosão

do turismo de praia constituiu inicialmente uma fonte de riqueza económica para

as comunidades piscatórias mas foi imediatamente reconhecida pelos agentes

económicos, que apoiaram vigorosamente este gosto generalizado com grandes

investimentos no litoral, quase sempre de modo precipitado e caótico. Ao seu

serviço, através da publicidade, mas também procurando mais leitores e

audiências (e não só no contexto da “silly season”), os media massificaram a

procura das praias em todas os meses do ano, dividido em época alta e época

baixa de acordo com a procura e, naturalmente, com preços diferentes – altos e

baixos, de acordo com a época.

A cor e o movimento das praias atraiu pintores (e fotógrafos) de todas as tendências, até então levados ao litoral para captar

emotivamente o gigantesco espaço marítimo, a força incomensurável do mar

embatendo contra os rochedos e fustigando as dunas, ou a doçura do movimento

ritmado das ondas em dias calmos. Agora, em vez da melancolia e tempestades interiores românticas, trata-se de captar a alegria esfusiante do veraneio de beira-mar, a frivolidade da época, o retrato de praia.

A marinha, subgénero da pintura de paisagem (paisagem

marítima ou pintura de assuntos marinhos) surgiu no final do séc. XVI nos

Países Baixos e desenvolveu-se nos séculos seguintes, em grande parte graças à

especialização crescente dos artistas em pinturas com temas específicos. No

século XIX, o espírito romântico dá uma grande projeção à pintura de paisagens

marítimas, perdida com a chegada da fotografia. Os impressionistas foram

particularmente exímios a explorar os efeitos luminosos na paisagem, de tal

modo que a própria designação, impressionismo, deve-se ao título de um quadro de

Monet, “Impressão: Sol Nascente" (1872). Os movimentos vanguardistas

do século XX praticamente esqueceram a pintura de marinhas (e o género da

paisagem, em geral) mas, na década de 1960, o hiperrealismo difundiu-se desde

os EUA para todo o mundo, com o objetivo de competir com a fotografia na

representação da realidade. O hiperrealismo ressuscitou os géneros

tradicionais da pintura, sobretudo o retrato, a natureza-morta e a paisagem,

mas filtrados por conceitos Pop. O retrato de praia, individual ou em grupo,

tornou-se inevitável na fotografia mas, como novo tema da pintura, rebusca e

descontextualiza antigos simbolismos, invade as galerias. Não se trata de mera concorrência de temas entre pintura e fotografia, é já a pintura a imitar a fotografia instantânea, a fotografia de férias. Artistas

contemporâneos como os norte-americanos Alex Katz (n. 1927) e Eric Fischl (n. 1948) ou o

alemão Oliver Kornblum (n. 1968, Hamburgo), pintam “marinhas” com gente, ou gente nas praias, uma

pintura centrada no ser humano alegre e despreocupado, em espaços de lazer e

diversão – ou o ser humano iludido por rotinas e modas frívolas, doces, inofensivas,

inconsequentes?

Praia de Banhos na

Póvoa de Varzim, 1884, óleo sobre tela, Museu do Chiado. João Marques de Oliveira

(1853-1927) introduziu em Portugal a pintura de ar livre – com Silva Porto.

Joaquin Sorolla y Bastida, "Debaixo do Guarda-sol, Zarautz", 1910

Eric Fischl, “O

Gangue”. © Eric Fischl

Oliver Kornblum, “Praias

XV”. © Oliver Kornblum

Etiquetas:

Alex Katz,

Eric Fischl,

Eugene Boudin,

hiperrealismo,

impressionismo,

João Marques de Oliveira,

Joaquin Sorolla y Bastida,

Oliver Hornblum,

Paul Gauguin,

praia,

turismo

Subscrever:

Comentários (Atom)